Die Evolution der Motivation – Von göttlicher Pflicht bis TikTok-Dopamin-Kick

Wie hat sich eigentlich unsere Motivation im Laufe der Geschichte verändert? Vom Himmelreich zur Selbstoptimierung: Wie sich das, was uns antreibt – von Tugend bis TikTok – über Jahrhunderte gewandelt hat. Eine kleine Motivations-Reise durch Geschichte, Hirn und Herz.

Motivation ist kein universeller Zustand, sondern spiegelt immer unsere jeweiligen Weltbilder, Werte und Machtstrukturen. Früher war sie eher kollektivistisch und pflichtorientiert, heute individualistisch und sinngetrieben – aber oft auch überfordert, fragmentiert und dopamin-abhängig. Es gibt spannende, kulturhistorische und psychologische Analysen, die zeigen, dass sich Motivation als Konzept und innerer Antrieb im Laufe der Jahrhunderte stark verändert hat, weil sie immer auch gesellschaftlich geprägt war.

Die Entwicklung menschlicher Motivation: Von Tugend über religiöse Pflichterfüllung und industrielle Leistung hin zur digitalen Selbstoptimierung und modernen Sinnsuche

Was treibt uns eigentlich an?

Diese Frage ist so alt wie der Mensch – und die Antwort darauf war nie statisch. Motivation ist kein Fixstern. Sie ist ein Chamäleon. Sie passt sich an – an Kultur, Zeitgeist, Technik, Glaubenssysteme. Und manchmal wirkt sie wie ein Spiegel der Welt, in der wir leben. Wer verstehen will, warum wir heute nach Sinn, Purpose oder Selfcare streben – der muss zurückblicken. Und tief blicken. Auch ins Gehirn.

Antike: Wenn Tugend der Antrieb war

Pflicht, Tugend, Ehre

Damals, als Sokrates noch ohne Smartphone durch Athen lief, war Motivation vor allem eines: moralisch aufgeladen. Wer etwas „Gutes“ tat, strebte nach Tugend (areté) oder erfüllte seine Rolle im Kollektiv. Ehre, Pflicht und Heldentum waren der Motor – nicht Likes, nicht Boni, nicht Purpose-Retreats auf Bali. Die Motivation war kollektivistisch, nicht individualistisch: Motivation entwuchs aus dem Wunsch heraus, ein guter Bürger zu sein, göttlichen oder gesellschaftlichen Idealen zu entsprechen – oft im Kollektiv gedacht, nicht individuell.

Mittelalter: Motivation als Gottesdienst

Gottes Wille als Antrieb

Im christlich geprägten Mittelalter war Motivation oft transzendent begründet: Sinn und Ziel des Handelns war einzig und allein die Erfüllung göttlicher Gebote und als großes Ziel das Streben nach dem Himmel. Motivation war komplett fremdbestimmt durch Religion, nicht durch individuelle Ziele oder Selbstverwirklichung. Im christlichen Europa motivierte nicht das Ich, sondern der Glaube. Motivation bedeutete Gehorsam. Und das Ziel, die Karotte? Das Himmelreich. Arbeiten, leiden, verzichten – juhu, alles für das paradiesisch verlockende Jenseits. Eine intrinsische Motivation? Gab es vielleicht. Aber diese war dann stark gekoppelt an Glaubenssysteme und kirchliche Autorität. Motivation war fremdbestimmt und sakral.

Aufklärung & Moderne: Die Geburt der Autonomie

Rationalität und Selbstbestimmung

Mit der Aufklärung kam ein neues Mindset und ein krasser Wandel: Der Mensch als denkendes, freies Wesen. Der Mensch wurde zum vernunftbegabten Individuum, das seine Motivation aus Autonomie und Selbstverwirklichung zog. Motivation bekam plötzlich ein neues Etikett: Selbstbestimmung. Rousseau, Kant, Locke – sie alle argumentierten, dass der Mensch aus eigenem Antrieb denken, handeln und entscheiden sollte. Auch das Streben nach Wissen und Fortschritt wurde ein Motivator. Hier beginnt auch die Entstehung der Idee von intrinsischer Motivation. Willkommen im Zeitalter der Selbstwirksamkeit.

Industriezeitalter: Der Preis der Produktivität

Leistung und Effizienz

Im 19. und 20. Jahrhundert – im Zuge der Industrialisierung – wurde Motivation zur Maschine. Das Ziel: Leistung, Effizienz, Profit. Motivation verlagerte sich auf Arbeit, Disziplin und Produktivität. Und das Mittel? Belohnung in Form von Status und Sicherheit, Bestrafung, Kontrolle. Der Taylorismus ließ grüßen. Motivationstheorien wie Taylorismus zielten auf Steuerung durch äußere Anreize. Extrinsische Motivation war das neue Paradigma. Bonussysteme, Akkordlohn, Karotten-und-Peitsche-Logik. Die Humanisierung der Arbeit? Kam erst viel später.

Humanistische Wende: Die Pyramide der Bedürfnisse

Psychologie & Humanismus

Mit der Arbeit von Maslow, Deci & Ryan etc. verlagerte sich die Forschung im 20. Jahrhundert auf individuelle Bedürfnisse, Sinn und Selbstwirksamkeit. Motivation wurde zunehmend von innen gedacht – mit Konzepten wie:

Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan)

Flow (Csikszentmihalyi)

Purpose & Meaning (Frankl, Pink)

Dann kam Maslow. Und sagte: "Motivation ist ein Bedürfnis-Ding." Die berühmte Pyramide: von Grundbedürfnissen bis zur Selbstverwirklichung. Später erweiterten Deci & Ryan das Konzept um die Selbstbestimmungstheorie: Menschen sind motiviert, wenn sie sich kompetent, autonom und verbunden fühlen. Willkommen in der Welt der intrinsischen Motivation.

Heute: Dopamin, Sinnkrisen und Selbstoptimierung

Sinnkrise, Selbstoptimierung, Dopamin

Wir leben in einem dopamingetränkten Zeitalter. Push-Notifications, Likes, Instant Belohnungen – die digitale Welt trickst unser Belohnungssystem aus. Gleichzeitig suchen wir wie besessen nach Sinn, Purpose, Flow und Achtsamkeit. Motivation ist zum Markt geworden. Und manchmal zur Überforderung. Zwischen Selfcare und Burnout, Biohacking und Purpose-Wahn fragen sich viele: Warum und wofür mache ich das alles eigentlich?

Neurowissenschaftlich wissen wir inzwischen deutlich besser, wie Motivation auch aus der Hirnperspektive heraus funktioniert:

Lernfortschritte triggern unser Belohnungssystem stärker als Belohnung allein.

Emotionale Grundsysteme (SEEKING, FEAR, CARE etc.) beeinflussen Motivation massiv.

Das SCARF-Modell zeigt, wie soziale Faktoren unser Hirn motivieren – oder blockieren.

Heute ist Motivation stark geprägt von:

Sinnsuche in einer komplexen Welt (Purpose als Markt)

Selbstverwirklichung, aber auch Erschöpfung (z. B. in der "Generation Why")

Dopamin-gesteuerter Kurzzeitmotivation durch Digitalisierung und Social Media

Biohacking, Neurofeedback, Gamification – Motivation wird messbar, kontrollierbar gemacht

Fazit: Motivation ist ein Spiegel der Zeit

Was wir für „normal“ halten – das Streben nach Sinn, das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, der Drang nach Likes – ist historisch erst gewachsen und hat sich permanent verändert. Motivation war schon immer fluide und ein sich permanent veränderndes kulturelles Konstrukt, ein biologischer Impuls, ein Spiegel unserer Werte.

Aber vielleicht war sie auch schon immer - dem Jahrhundert-Kontext angepasst - ein freundlicher Tritt in den Hintern und eine Stimme, die uns leise zuflüstert: „Komm schon, da geht noch was!”.

Die Entwicklung der menschlichen Motivation im Laufe der Geschichte – vom Pflichtbewusstsein im Mittelalter über extrinsische Leistungsanreize im Industriezeitalter bis hin zur heutigen Sinnsuche und Dopamin-gesteuerten Selbstoptimierung.

Neuere neurowissenschaftlichen Erkenntnisse betonen, dass Motivation nicht nur durch äußere Anreize oder innere Bedürfnisse entsteht, sondern auch durch komplexe neuronale Prozesse beeinflusst wird. Faktoren wie Lernfortschritt, emotionale Grundsysteme und soziale Erfahrungen spielen eine entscheidende Rolle. Diese Einsichten können helfen, Motivation in verschiedenen Kontexten – sei es Bildung, Arbeit oder Therapie – besser zu verstehen und zu fördern.

Aktuelle neurowissenschaftliche Erkenntnisse und Perspektiven auf Motivation

Lernfortschritt als intrinsischer Motivator

Eine aktuelle Studie von Lu, van der Linden und Bakker (2024) zeigt, dass das Erleben von Lernfortschritten ein zentraler Treiber für Motivation und Flow-Erleben ist. Mithilfe von EEG-Messungen wurde festgestellt, dass Fortschritte beim Lernen die kognitive Kontrolle und das Engagement steigern. Dies deutet darauf hin, dass das Gehirn durch wahrgenommenen Fortschritt motiviert wird, unabhängig von äußeren Belohnungen. arXiv

Emotionale Grundsysteme beeinflussen Motivation

Forschungen an der IPU Berlin untersuchen, wie primäre emotionale Systeme wie „SEEKING“ (Neugier) und „SADNESS“ (Trauer) die Verarbeitung von emotionalen und motivationalen Reizen im Gehirn beeinflussen. Diese Studien nutzen EEG und fMRT, um zu zeigen, wie individuelle Unterschiede in diesen Systemen die Motivation und Aufmerksamkeit steuern. International Psychoanalytic University

Neuroleadership und das SCARF-Modell

Das Konzept des Neuroleadership, entwickelt von David Rock und Jeffrey Schwartz, integriert neurowissenschaftliche Erkenntnisse in Führungsstrategien. Das SCARF-Modell identifiziert fünf soziale Domänen – Status, Sicherheit, Autonomie, Zugehörigkeit und Fairness –, die das Belohnungssystem des Gehirns aktivieren oder hemmen können. Dies hat direkte Implikationen für die Motivation am Arbeitsplatz. Wikipedia – Die freie Enzyklopädie

Neue Motivationskonzepte und -Modelle

Meta-Motivation im Konsumverhalten

Das Konzept der Meta-Motivation beschreibt, wie neurobiologische Faktoren wie die Wirkung von Neurotransmittern (z. B. Dopamin, Serotonin, Oxytocin) das Konsumverhalten beeinflussen. Es bietet ein Modell, das erklärt, wie diese chemischen Prozesse im Gehirn mit Motivation und Entscheidungsfindung im Alltag zusammenhängen. ResearchGate+1Lehrbuch Psychologie+1

Kohärenzgefühl und Motivation in der Rehabilitation

In der neurologischen Rehabilitation spielt das Kohärenzgefühl – das Vertrauen in die Vorhersehbarkeit des Lebens und die Überzeugung, Herausforderungen bewältigen zu können – eine wichtige Rolle für die Motivation. Ein starkes Kohärenzgefühl kann die intrinsische Motivation fördern und z.B. auch Therapieerfolge positiv beeinflussen. Thieme

Themen: Tugendethik, intrinsische Motivation, Sinn, Werteorientierung, Dopamin, Neurobiologie der Motivation, Motivation und Digitalisierung, SCARF-Modell, Purpose, Flow, Maslow, Selbstverwirklichung, intrinsische Motivation, Selbstbestimmungstheorie, extrinsische Motivation, Arbeitsmotivation, Produktivität, Taylorismus, Selbstbestimmung, Autonomie, Motivationstheorien, Purpose, extrinsische Motivation, Fremdbestimmung, religiöse Motivation

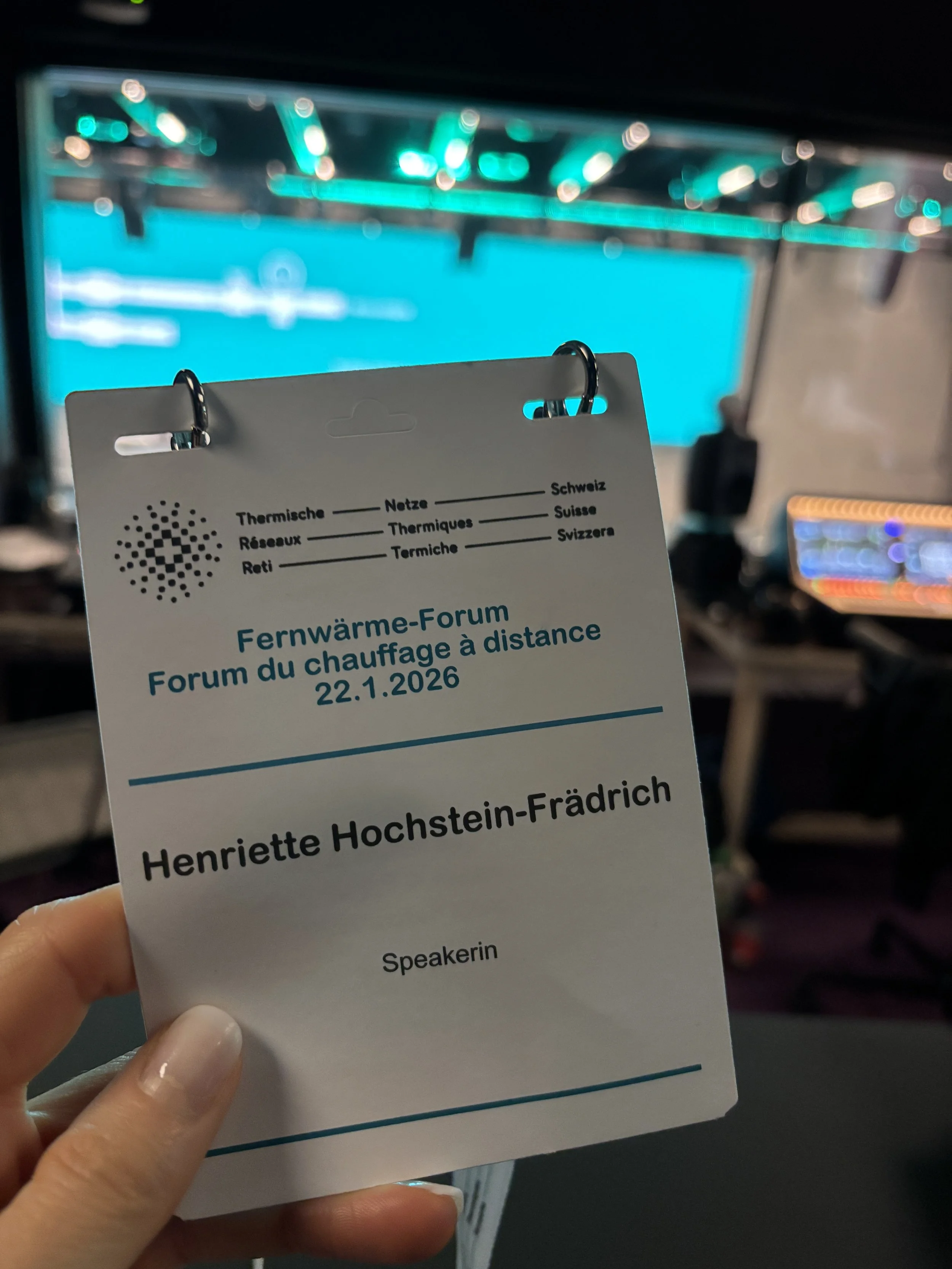

Über die Autorin:

Henriette Frädrich ist Keynote-Speakerin, Moderatorin, Creative Mind, Entdeckerin, Ausprobiererin, Herausfinderin und Storytelling-Profi. Ihr Background: Gründerin, Unternehmerin, Journalistin und Autorin. Mit Energie, Humor und Tiefgang nimmt sie ihre Zuhörer:innen mit auf eine Reise durch Themen, die bewegen: von Veränderung und Resilienz über Motivation, Innovation und künstliche Intelligenz bis hin zu Kommunikation und Leadership.

Ihre Mission? Komplexes einfach machen, Köpfe öffnen und Herzen berühren. Ob auf großen Bühnen oder in interaktiven Workshops – sie kombiniert fundiertes Wissen mit emotionalem Storytelling und schafft so nachhaltige Aha-Momente. Ihre Vorträge sind mitreißende Erlebnisse, die inspirieren und Mut machen, den nächsten Schritt zu gehen.

Henriette Frädrich als Keynote-Speakerin

für Ihre Veranstaltung anfragen?

Mehr zum Thema “Motivation”

Menschen suchen im Internet nach „Motivationscouch“ – und nein, das ist kein Witz. Oder doch? Ja, ich weiß, natürlich suchen sie nach “Motivationcoach”. Und so wird ein Tippfehler zum Freud’schen Versprecher – und zur Inspiration für diesen höchst analytischen Artikel über ein Möbelstück, das nicht nur gemütlich ist, sondern auch deinen Hintern ins Handeln bringt. Willkommen auf der Couch, die dich nicht liegen lässt.

Wir haben’s alle schon zig fach gehört: „Du musst dich nur motivieren!“ Klingt einfach. Ist es aber nicht. Was Motivation heute wirklich antreibt – und warum „Hintern zusammenkneifen“ oder “Zuckerbrot und Peitsche” keine Strategien mehr sind. Denn aktuelle neurobiologische Forschungen zeigen: Motivation entsteht nicht durch Druck, sondern durch Fortschritt, Autonomie, Verbindung – und eine kluge Dosis Dopamin. Ein Artikel für alle, die verstehen wollen, wie echter Antrieb im 21. Jahrhundert wirklich funktioniert.

Wie hat sich eigentlich unsere Motivation im Laufe der Geschichte verändert? Motivation ist kein universeller Zustand, sondern spiegelt jeweilige Weltbilder, Werte und Machtstrukturen. Früher war sie eher kollektivistisch und pflichtorientiert, heute individualistisch und sinngetrieben – aber oft auch überfordert, fragmentiert und dopamin-abhängig. Vom Himmelreich zur Selbstoptimierung: Dieser Artikel zeigt, wie sich das, was uns antreibt – von Tugend bis TikTok – über Jahrhunderte gewandelt hat.

Es gibt so Begriffe, die fliegen einem plötzlich um die Ohren, als hätte jemand im Business-Buzzword-Labor ein neues Trend-Elixier gebraut. "Psychologische Sicherheit" ist so ein Begriff. Klingt erst mal ziemlich gut, oder? Ein bisschen nach warmem Kakao in der Chef:innenetage, nach Sicherheitsgurt für das fragile Ego. Aber Moment mal – hatten wir das nicht alles schon mal? War da nicht gerade noch die Rede von "Fehlerkultur"?

Willkommen in der Falle von Plotz’s Law: Eine ungewöhnliche Perspektive auf Zeit und Prioritäten. Denn: Wenn du dir nicht vorstellen kannst, eine Entscheidung auch für morgen mit einem klaren “Ja” zu treffen, solltest du sie auch nicht für die ferne Zukunft zusagen. Klingt brutal? Ist es aber nicht. Es ist ein Akt der Selbstfürsorge.

Veränderung versus Wachstum: Der “klassische Erfolg” hat ein Imageproblem. Das Mantra „mehr, mehr, mehr“ hat uns nicht nur in eine Klimakrise, sondern auch in eine echte Identitätskrise katapultiert. Vielleicht ist es daher an der Zeit, Erfolg anders zu definieren. Nicht als ewiges Wachstum, sondern als mutige Anpassung an das, was ist.

Du sitzt vor einer Aufgabe, hast gefühlt unendlich Zeit und trotzdem ziehst du sie wie einen alten Kaugummi in die Länge. Und dann gibt es diese anderen Momente, in denen dir der Abgabetermin förmlich ins Gesicht springt und du plötzlich übermenschliche Produktivität entwickelst. Willkommen im Universum des Parkinson’schen Gesetz. Arbeit dehnt sich genau in dem Maße aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht.

Hast du schon mal das Gleichnis von den Krabben gehört? Es geht ungefähr so: Ein Fischer fängt Krabben und wirft sie in einen offenen Korb. Dabei macht er keinen Deckel darauf. Jetzt könnte man denken, hm, das ist doch ziemlich blöd, denn dann krabbeln ja alle mühsam gefangenen Krabben direkt wieder raus und die ganze Arbeit war umsonst. Warum macht der Fischer also trotzdem keinen Deckeln drauf?

Das kann echt frustrierend sein – du bist total motiviert, bereit loszulegen, und dann stehst du da mit deinen Kolleg:innen, die irgendwie auf der Bremse stehen. Da hast du gleich zwei Herausforderungen: Erstens, deine eigene Motivation aufrechtzuerhalten und zweitens, den Widerstand der anderen zu verstehen und vielleicht sogar ein bisschen aufzulösen.

Das ist die ewige Frage, oder? Perfektionismus kann ein echter Motivations-Killer sein. Perfektion schafft Aggression! Und: Perfektionsstreben ist auch oft nur eine lahme Ausrede, um gar nicht erst ins Handeln zu kommen.), weil du immer das Gefühl hast, es ist nie „gut genug“. Aber wenn du auf Fortschritt setzt – selbst wenn er nicht perfekt ist – dann kommst du Stück für Stück weiter.

Wie vermeide ich, To Do's immer wegzudrängen und nicht immer auf den letzten Drücker zu erledigen? Ach ja, das gute alte Aufschieben (neudeutsch: Prokrastinieren) – ich kenne es, du kennst es, wir alle kennen es. Der Trick, um es zu vermeiden, liegt weniger darin, härter oder strenger zu sich zu sein, sondern schlauer mit seinen Aufgaben umzugehen.

Andere zu motivieren ist oft gar nicht so schwer, wie es sich anhört – der Trick ist, dass echte Motivation nicht von außen kommt, sondern von innen. Du kannst also nicht einfach jemanden „anschalten“, aber du kannst ein Umfeld schaffen, in dem Menschen sich motiviert fühlen.

Der Schlüssel, um aus Rückschlägen Motivation zu schöpfen, ist eigentlich total paradox: Du musst erst mal akzeptieren, dass Rückschläge dazugehören – und zwar immer. Kein Mensch geht den ganzen Weg ohne Stolpern.

Wenn wir Dinge verändern oder vorantreiben möchten, vor allem innerhalb von Unternehmen, wenn wir Innovationen schaffen, kreieren oder auf den Weg bringen möchten, brauchen wir Vieles: Kreativität, Motivation, Lern- und Veränderungsbereitschaft, Durchhaltevermögen, Willen, eine Vision. Was wir aber auch brauchen, das ist ein, gerade in Deutschland, ziemlich verpöntes Ding: Stolz.

Die berühmt berüchtige Komfortzone. Wir kennen sie alle. Da ist alles drin, was wir kennen, gut können und was gemütlich, bequem und so wenig anstrengend wie möglich ist. Und ja, wir wissen, wir sollten da raus, wenn wir wachsen wollen. Aber: Manchmal ist es gut, einfach auch mal drin zu bleiben.

Eigentlich ticken wir doch alle gleich und eigentlich ist doch alles ziemlich einfach: Wir wollen bei dem, was wir tun, Spaß haben, Wertschätzung und Anerkennung bekommen und uns in unserem Arbeits- und Lebensumfeld sicher fühlen, damit wir uns frei entfalten können. An dieser Stelle könnte der Text über “Mitarbeiter:innen-Motivation” auch eigentlich schon beendet sein.

In unserer modernen, schnelllebigen und dynamischen Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts ist die Motivation der Mitarbeiter:innen ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. Tatsächlich ist sie heute wichtiger denn je, nachfolgend fünf Gründe: