Verlage gegen die Zukunft: Warum KI-Verbot der Untergang ist

Die (deutsche) Buchbranche wehrt sich gegen KI – und schießt sich damit ins eigene Bein. Viele Verlage lehnen KI-unterstützte Manuskripte ab. Warum das rückwärtsgewandt, arrogant und fatal ist – und was sich dringend ändern muss. Ein Plädoyer für kluge Symbiose statt dogmatischer Bockigkeit.

KI in der deutschen Buch- und Verlagsbranche …

Neulich beim Check meiner Exposé-Mailings an diverse Verlage: Da steht es schwarz auf weiß in den Einreichungsrichtlinien. Sätze wie: „Manuskripte, die ganz oder teilweise mit KI erstellt wurden, werden nicht berücksichtigt.“ Und ich musste lachen. Laut und lang. So eine Mischung aus Sarkasmus, Frust und Fassungslosigkeit. Und dann war ich wütend. Denn was hier passiert, ist nichts weniger als ein Lehrstück deutscher Innovationsfeindlichkeit.

Während der Rest der Welt sich gerade mit Highspeed in Richtung KI-Zukunft katapultiert – in der Kunst, der Medizin, der Bildung, im Journalismus, im Marketing, im Consulting, im Engineering, im verdammten Alltag – reitet die Verlagsbranche auf ihrem preußischen Hochross mit stolz geschwollener Brust genau in die andere Richtung. Zurück. Rückwärts. Abwärts. In die schöne analoge Vergangenheit, wo der Autor angeblich noch alleine mit seiner Muse am Waldesrand saß.

Willkommen im gallischen NON-KI-Dorf.

Da sitzen sie also, die Lektor:innen, Verlagsmenschen und Literaturagent:innen – und wachen mit Argusaugen über das heilige Feuer „echter Kreativität“. So als wäre ChatGPT der Untergang der abendländischen Kultur. Als könne ein gutes Buch nur dann gut sein, wenn es mit Blut, Schweiß und Tränen auf der alten Adler-Schreibmaschine getippt wurde. Und wehe, da war KI im Spiel – das ist dann kein echtes Schreiben. Sondern Schummeln. Pfui. Canceln wir das.

Schnitt.

Gleichzeitig erscheinen im selben Verlag Bücher über Künstliche Intelligenz. Ganz viele. Wie man sie nutzt. Wie sie alles verändert. Wie sie die Zukunft prägt. Wie sie ganze Branchen revolutioniert. Wie ironisch ist das bitte?

KI-Scanner? Ernsthaft? Willkommen im digitalen Ablasshandel.

Anstatt sich konstruktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, investieren einige Verlage jetzt lieber in teure KI-Detektionstools – als wären sie das literarische Äquivalent zur Dopingfahndung. Man will nicht etwa verstehen, wie KI sinnvoll genutzt werden kann. Man will nur herausfinden, ob sie im Spiel war – um das Werk dann pauschal zu disqualifizieren. Wie absurd ist das bitte? Das ist keine Lösung, das ist bürokratisierter Trotz. Rückwärtsgewandte Technologiemoral. Ein digitales Fegefeuer für Autor:innen, die es wagen, ein modernes Werkzeug zu nutzen. Dabei wäre genau jetzt der Moment, mutig zu gestalten – nicht reflexhaft zu verbannen. Aber klar: Widerstand ist immer die bequemste aller Antworten, wenn man keine echten Antworten hat. Und so zeigt sich einmal mehr: Die Angst, nicht mehr Gatekeeper zu sein, führt bei manchen Verlagen zu einem Kontrollreflex, der die Zukunft nicht verhindert – aber die eigene Relevanz.

Die KI ist nicht das Problem. Eure Haltung ist es.

Ich arbeite mit KI. Täglich. Und ich stehe dazu. Ich schreibe meine Texte. Meine Vorträge. Meine Konzepte. MIT KI. Sie ist meine redaktionelle Sparringspartnerin, mein Second Brain, mein Speed-Booster, mein Ideen-Fackelwerfer. Ich arbeite mit ihr – nicht weil ich es muss, sondern weil ich es KANN. Und weil ich dadurch besser, schneller, klarer werde. Das ist nicht unehrlich. Das ist produktiv. Und verdammt noch mal zeitgemäß.

Und jetzt kommt die bittere Pille: Die Buchbranche ist keine Ausnahme. Sie wird genauso umgekrempelt wie alle anderen Branchen. Sie weiß es nur noch nicht. Oder besser: Sie will es nicht wissen. Weil das bequeme Narrativ vom Genie am Schreibtisch schöner klingt als die Realität des symbiotischen Arbeitens.

Die Kreativität kommt von dir – nicht von der KI.

Wer glaubt, dass KI plötzlich die großen Ideen vom Himmel regnet, hat das Tool nicht verstanden. KI ist kein Ersatz für kreatives Denken – sondern ein Verstärker davon. Wenn ich der Maschine keine guten Fragen stelle, keinen spannenden Input gebe, keine inspirierenden Beispiele einfüttere, dann kommt auch nichts Brauchbares raus. Mittelmaß rein, Mittelmaß raus. Punkt. Das Prinzip ist simpel: Die Qualität der Ausgabe hängt zu 100 % vom Menschen ab, der die Eingabe macht. Die KI denkt nicht – sie kombiniert. Sie schöpft nicht – sie greift zu. Wer nichts zu sagen hat, wird auch mit GPT kein Meisterwerk schaffen. Aber wer denkt, fühlt, spielt, gestaltet – bekommt mit KI einen kreativen Wingman, der Tag und Nacht mitfliegt.

Symbiosen statt Sturheit.

Die “FAZ Quarterly” widmete im Frühjahr 2024 eine ganze Ausgabe der Frage, wie KI in kreativen Branchen produktiv genutzt wird: Kunst, Mode, Design, Musik. Überall zeigt sich: KI ist kein Feind der Kreativität, sondern deren Katalysator. Sie macht Designer mutiger, Musiker produktiver, Künstlerinnen radikaler.

Und was macht die Literaturszene? Sitzt schmollend in der Ecke und ruft: „Aber das ist doch keine echte Kunst!“ Come on.

Denn hier kommt die Wahrheit: KI ist immer nur so gut wie der Mensch, der sie bedient. Ein mittelmäßiger Hobby-Autor schreibt auch mit KI nur mittelmäßige Texte. Aber ein kreativer, wacher, kluger Kopf kann mit KI Werke schaffen, die vorher schlicht nicht möglich gewesen wären. KI ist nicht der Ersatz für Talent. Sie ist dessen Verlängerung.

Same same, but not different: Ghostwriter = OK, KI = böse?

Hier lauert der nächste Widerspruch der Verlagsdoppelmoral: Bestsellerautor:innen arbeiten seit jeher mit Schreibteams, Redaktionen, Recherchetrupps. Stephen King hat ein Lektorat, das zehnmal so groß ist wie die meisten Verlagsteams zusammen. Ghostwriter? Völlig normal. Rechercheassistenten? Gern gesehen. Aber wehe, du nimmst ChatGPT zur Hilfe. Dann bist du raus. Dann bist du ein Scharlatan. Ein Blender. Ein KI-Kasper.

Und genau das ist der Punkt: KI demokratisiert die Produktionsmittel. Sie gibt Autor:innen, die kein Geld für Ghostwriter, keine Zeit für tagelange Recherchen, keine Verlagsdeals in der Tasche haben, Zugang zu kreativen, strukturellen und inhaltlichen Ressourcen. Das ist kein Stilbruch. Das ist Fortschritt. Das ist Befreiung. Und eine Riesenchance für Diversität und Qualität.

Was ist eigentlich ein “originäres Werk” im KI-Zeitalter?

In einer Welt, in der Ideen ständig zirkulieren, Inhalte millionenfach geteilt und recycelt werden, ist die Vorstellung vom völlig „originären Werk“ ohnehin längst ein Mythos. Kein Text entsteht im luftleeren Raum. Jeder Gedanke steht auf den Schultern anderer Gedanken. Und genau hier beginnt die spannende Frage: Was macht ein Werk heute originär? Nicht die völlige Abwesenheit von Input, sondern die Art, wie dieser Input transformiert, interpretiert, neu zusammengesetzt wird. Ein originäres Werk im KI-Zeitalter ist eines, das Haltung hat. Persönlichkeit. Handschrift. Eine eigene Perspektive, ein eigener Ton. Ob mit Zettelwirtschaft, mit Zettelkasten oder mit ChatGPT erarbeitet – entscheidend ist nicht das Werkzeug, sondern die schöpferische Kraft dahinter. Echtheit ist kein Format. Echtheit ist ein Ausdruck.

Warum Verlage ohne KI untergehen werden.

Denn was passiert, wenn die Branche weiter so tut, als wäre 1997?

Gute Autor:innen wandern ab. Sie self-publizieren. Oder sie gründen selbst Verlage. Oder sie gehen dahin, wo Offenheit herrscht.

Leser:innen verlieren das Vertrauen. Weil sie merken, dass da eine ganze Branche lieber kontrolliert als inspiriert.

Effizienz? Nope. Innovation? Fehlanzeige. Während andere Branchen ihre Prozesse mit KI verschlanken, kostet jede Veröffentlichung Monate, jedes Lektorat ist ein Nadelöhr.

Content-Konkurrenz schläft nicht. Während sich Verlage in ihrer Gatekeeper-Rolle sonnen, publizieren tausende kluge Köpfe auf Substack, Medium, LinkedIn, TikTok – schnell, hochwertig, relevant. Oft mit KI im Rücken. Und oft erfolgreicher. Verlage hingegen brauchen 1,5 bis 2 Jahre, bis ein Buch erscheint. Das ist doch einfach sowas von nicht mehr zeitgemäß.

Widerstand ist oft nur ein anderes Wort für Angst.

Immer wenn Menschen laut „Nein!“ rufen, ohne es genau zu erklären, steckt fast immer dasselbe dahinter: Angst. Angst vor Kontrollverlust. Angst vor Veränderung. Angst davor, entlarvt zu werden – als jemand, der nicht mehr ganz versteht, wie das Spiel heute gespielt wird. Der reflexartige Widerstand gegen KI ist kein Zeichen von Prinzipientreue, sondern von Unsicherheit. Man wehrt sich nicht gegen das Tool – man wehrt sich gegen den Wandel, der mit dem Tool kommt. Und das ist gefährlich. Denn Angst ist keine Strategie. Sie hält nicht auf, was längst begonnen hat. Sie macht nur blind für das, was möglich wäre.

Wie es besser geht: Der KI-Realitätscheck für Verlage

Aber wie geht es dann besser? Hier einige Ideen für “symbiotic work” in der Literaturbranche:

Statt „Wir nehmen keine KI-Texte“ → „Wir prüfen Texte auf Qualität – egal wie sie entstanden sind.“

KI-Transparenz statt KI-Tabu. Fragt die Autor:innen, wie sie mit KI arbeiten – und lernt von ihnen!

Fortbildung statt Verbot. Schickt eure Lektor:innen in Prompt-Workshops.

KI als Co-Autorin denken. Testet neue Formate: Mensch + Maschine = Buch.

Baut Tools statt Schranken. Helft Autor:innen, KI sinnvoll zu nutzen – statt sie auszusperren.

Stellt Ethikfragen klug, nicht dogmatisch. Natürlich braucht es Urheberrechtsschutz. Aber nicht durch pauschale Ablehnung, sondern durch neue, differenzierte Standards.

Die Zukunft schreibt nicht von selbst. Aber sie schreibt mit.

Wir stehen an einem Wendepunkt. Und wer glaubt, man könne den Wandel aufhalten, indem man KI aussperrt, versteht weder Wandel noch Wirklichkeit. Die Buchbranche muss jetzt entscheiden: Will sie relevant bleiben – oder dekorativ am Rand stehen, während andere schreiben, publizieren, denken?

Meine Entscheidung ist längst gefallen: Ich schreibe MIT KI. Weil ich schreiben WILL. Weil ich etwas zu sagen habe. Und weil ich in einer Welt leben möchte, in der Fortschritt nicht zensiert, sondern genutzt wird.

Verlage, die das nicht verstehen, sind bald Geschichte.

PS: Über den Tellerrand geschaut, so halten es internationale Verlage mit KI

Natürlich stellt sich die Frage: Gibt es denn Verlage, die das besser machen? Die Antwort: Ja. Vor allem international.

Penguin Random House UK hat bereits 2023 öffentlich gemacht, dass sie die Chancen von KI aktiv beobachten und bewusst offen damit umgehen. In einem internen Innovationspapier hieß es: „KI wird unsere Branche nicht ersetzen – aber sie wird verändern, wie wir arbeiten. Wir wollen die Autor:innen begleiten, nicht begrenzen.“ Ein kluger Satz. Und ein strategisch guter Move.

HarperCollins US experimentiert seit 2022 mit KI-Tools für Lektorat, Coverdesign und Metadatenoptimierung. Offiziell betont man, dass KI keine kreative Entscheidung ersetzen solle – aber als „Produktivitätsunterstützer“ werde sie längst eingesetzt. Auch in der Zusammenarbeit mit Autor:innen.

Wiley & Sons (wissenschaftlicher Bereich) nutzt GPT-Modelle für die Erstaufbereitung von Lehrbuch-Inhalten und hat im wissenschaftlichen Publizieren längst einen klaren Ethikkodex entwickelt, der Transparenz statt Verbot predigt.

Macmillan Learning bietet seit Kurzem KI-Coaching-Tools für Studierende und Autor:innen an, inklusive Prompt-Training und Textfeedback – in Kooperation mit OpenAI.

Und im Selfpublishing? Reedsy, Scribophile oder Kindle Direct Publishing integrieren KI-Assistenzsysteme direkt in ihre Plattformen, mit offenem Umgang, Anleitung, Transparenz – und großem Erfolg.

International sieht man KI nicht als Untergang, sondern als Update. Man fragt: Wie können wir das sinnvoll einsetzen, um neue Stimmen zu stärken, kreative Prozesse zu verbessern, Qualität zu sichern – und Leser:innen zu begeistern?

Und währenddessen in Deutschland? „Wir nehmen keine KI-Texte entgegen.“ Uff.

Themen: Künstliche Intelligenz Buchbranche, KI und Literatur, KI Verbot Verlage, KI-generierte Texte, KI im Schreiben, Zukunft der Verlage, Verlage gegen KI, KI im kreativen Schreiben, KI Tools für Autoren, ChatGPT Buch schreiben, KI und Kreativität, KI als Schreibhilfe, KI Texte verboten, originäre Werke KI, Buch schreiben mit KI, KI Co-Autor, KI und Urheberrecht, Innovation Verlagsbranche, KI und Kultur, symbiotisches Arbeiten KI, KI Texte erlaubt, Verlage Zukunftsfähigkeit, künstliche Intelligenz Texte, KI im Verlagswesen, KI und Selfpublishing, KI Autoren, KI Inhalte Buchmarkt, KI und Originalität, Buchbranche im Wandel, KI Content Publishing

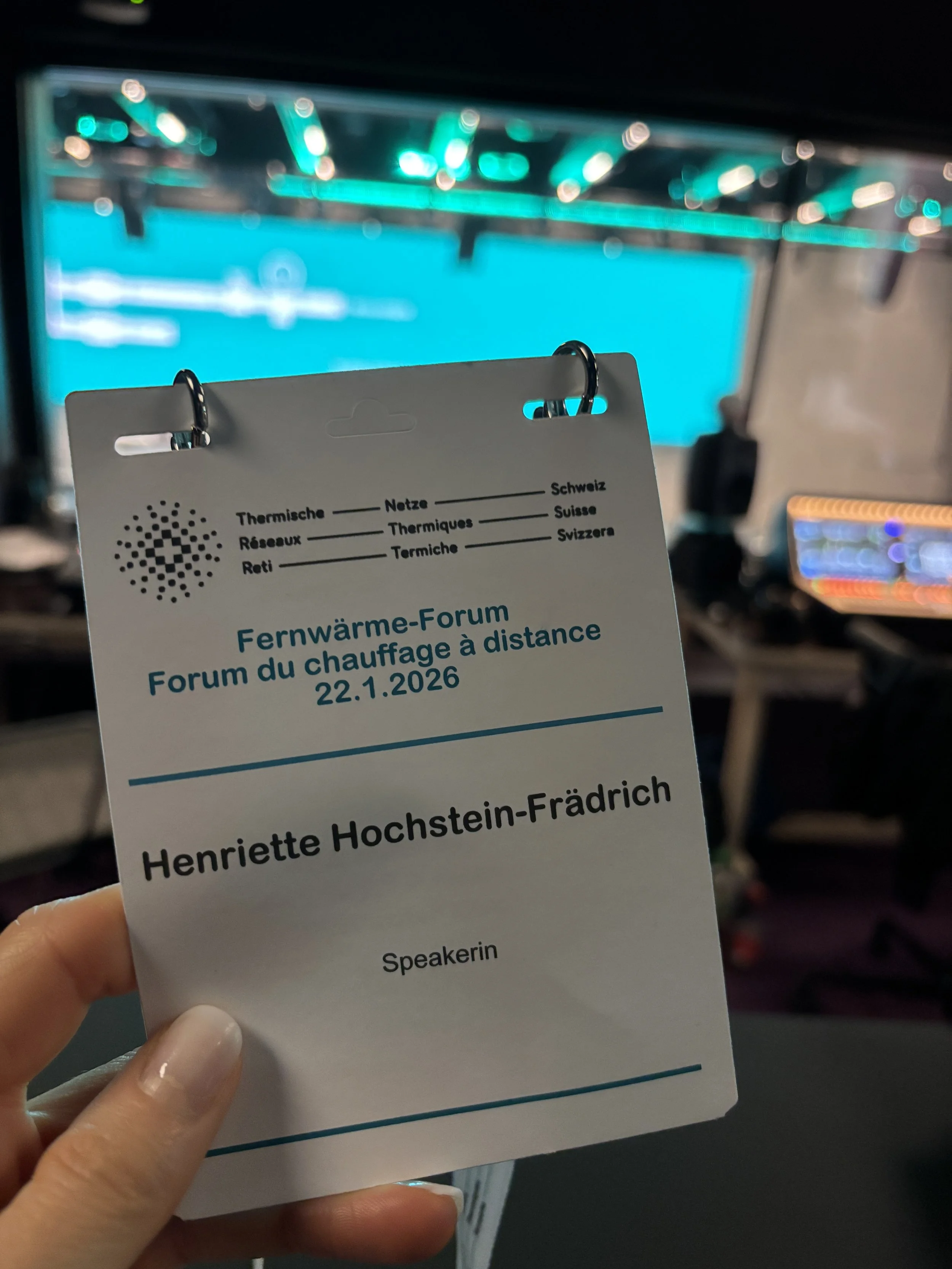

Über die Autorin:

Henriette Frädrich ist Keynote-Speakerin, Moderatorin, Creative Mind, Entdeckerin, Ausprobiererin, Herausfinderin und Storytelling-Profi. Ihr Background: Gründerin, Unternehmerin, Journalistin und Autorin. Mit Energie, Humor und Tiefgang nimmt sie ihre Zuhörer:innen mit auf eine Reise durch Themen, die bewegen: von Veränderung und Resilienz über Motivation, Innovation und künstliche Intelligenz bis hin zu Kommunikation und Leadership.

Ihre Mission? Komplexes einfach machen, Köpfe öffnen und Herzen berühren. Ob auf großen Bühnen oder in interaktiven Workshops – sie kombiniert fundiertes Wissen mit emotionalem Storytelling und schafft so nachhaltige Aha-Momente. Ihre Vorträge sind mitreißende Erlebnisse, die inspirieren und Mut machen, den nächsten Schritt zu gehen.