First Principle Innovation: Bohren hilft!

Wir alle stehen in unserem Leben immer wieder vor Herausforderungen – mal riesigen, mal scheinbar unlösbaren, mal kleinen – als Mensch, aber auch als ganze Gesellschaft. Wir suchen dann verzweifelt nach Lösungen und Wegen. Fast immer ist unser Ausgangspunkt des Suchens und Findens die augenblickliche Situation, in der wir uns gerade befinden. Dabei liegen Ausweg und Lösung oft ganz woanders. In der Tiefe. Statt nach oben zu denken und zu fragen, müssen wir nach unten bohren.

Schon Aristoteles wusste: Wir müssen erst den Kern eines Problems identifizieren, um eine Lösung zu finden. Er nannte das „das erste Prinzip“, heute wird diese Methode auch “First Principle Thinking” genannt. Wie das geht, ist eigentlich ganz einfach. Es ist nichts anderes als ein bisschen Atomphysik in unserem Kopf. Wir zerlegen die Situation, das Problem, die Herausforderung gnadenlos, wir bohren, bis es nicht mehr weitergeht, bis wir ganz unten angekommen sind, bis es nicht weiter zu zerlegen geht, bis wir den nicht weiter teilbaren Nucleus in unseren Händen halten. Dann können wir diesen Kern nehmen und ihn wieder aufbauen – aber in eine ganz andere Richtung, und das Problem, völlig losgelöst vom ganzen bisherigen Drumherum, kreativ und innovativ lösen, ganz neue Wege gehen und alles neu und anders gestalten.

Warum Innovation ohne First Principle Thinking oft scheitert

Innovation ist nicht einfach eine Verbesserung des Bestehenden – es ist ein radikales Neudenken. Viele Unternehmen und Organisationen stecken in gewachsenen Strukturen fest. Sie optimieren Prozesse, statt grundlegend zu hinterfragen, warum die Dinge überhaupt so sind, wie sie sind. Sie verbessern Autos mit besseren Motoren, statt sich zu fragen, ob wir überhaupt noch individuelle Fahrzeuge brauchen. Sie entwickeln effizientere Akkus, statt das gesamte Energie-Ökosystem neu zu denken. Sie investieren in nachhaltigere Verpackungen, statt sich zu fragen, warum wir überhaupt noch Verpackungen benötigen.

Meister:innen darin sind übrigens Kinder. Es ist eigentlich nichts anderes als das klassische Sesamstraßenprinzip: Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum – wer nicht fragt, bleibt dumm!

So fragte mich mein Sohn vor einigen Jahren, er war fünf: „Mami, warum muss ich in den Kindergarten gehen?“ – „Weil das wichtig für dich ist, mit anderen Kindern zusammen zu sein und weil Mami und Papi arbeiten müssen.“ – „Aber warum müsst ihr arbeiten?“ – „Weil wir Geld verdienen müssen.“ – „Aber warum müsst ihr Geld verdienen?“ – „Weil alles, was wir zum Leben brauchen, Geld kostet.“ – „Aber warum kostet alles Geld?“ Puh, an dieser Stelle kam ich echt ins Schwitzen. „Weil das unser Wirtschaftssystem ist, es ist halt einfach so.“ Mein Sohn bohrte weiter: „Aber warum ist das einfach so?“ – „Weil das irgendwer vor hunderten Jahren so bestimmt hat, weil es sich so entwickelt hat, weil sich die Menschen das so ausgedacht haben.“

Und dann war mein Sohn beim ersten Prinzip und am Boden angelangt mit seiner so simplen wie genialen Feststellung bzw. Frage: „Aber können wir uns nicht einfach jetzt etwas ganz anderes ausdenken? Ein ganz anderes System? Dann brauchen wir kein Geld, du und Papi, ihr müsst nicht mehr arbeiten, und ich muss nicht in den Kindergarten und wir können den ganzen Tag zusammen spielen!“

Ich sah meinen Sohn ungläubig an. Ich war gerührt. Er hatte Recht. So viele Probleme unserer Gesellschaft und in der Welt lassen sich nicht durch ein bisschen hier und da rumschrauben und rumdoktorn an der Oberfläche lösen. Wir müssen bohren. Ganz nach unten denken.

First Principle Thinking als Innovationsmotor

Die großen Innovatoren der Geschichte haben genau das getan. Bevor Elon Musk sich mit Trump und anderen politischen Abgründen in den USA verhedderte, hatte er durchaus brillante Momente. So revolutionierte er mit SpaceX die Raumfahrt, weil er nicht fragte: Wie können wir Raketen günstiger bauen?, sondern Warum sind Raketen überhaupt so teuer? Statt bestehende Lieferketten zu optimieren, zerlegte er das Problem bis auf die grundlegenden Bestandteile – Metalle, Treibstoffe, Elektronik – und baute von dort aus neu. Seine Raketen kosten nur einen Bruchteil der Nasa-Varianten. Das war durchaus clever, visionär und inspirierend. Schade nur, dass nicht alle seiner späteren Entscheidungen auf so viel durchdachtes First Principle Thinking basieren.

Ada Lovelace, die oft als erste Programmiererin der Geschichte bezeichnet wird, hinterfragte im 19. Jahrhundert nicht nur, wie man mechanische Rechenmaschinen verbessern kann, sondern ob Maschinen eines Tages kreativ denken könnten – eine bahnbrechende Idee, die weit ihrer Zeit voraus war - und sich heute in künstlicher Intelligenz wieder findet.

Marie Curie wiederum stellte sich nicht die Frage, wie man bekannte chemische Elemente besser nutzen kann, sondern entdeckte völlig neue Elemente und legte damit den Grundstein für die moderne Radioaktivitätsforschung. Beide Frauen dachten nicht in den bestehenden Rahmenbedingungen, sondern bohrten sich durch die Konventionen ihrer Zeit hindurch und schufen damit völlig neue Felder der Wissenschaft.

Leonardo da Vinci dachte nicht in den Grenzen dessen, was im 15. Jahrhundert möglich war, sondern fragte: Was ist Fliegen im Kern? Und so entstanden seine Flugmaschinen. Henry Ford fragte nicht: Wie können wir Pferdekutschen verbessern?, sondern Wie können wir Mobilität für alle ermöglichen?

All diese Menschen haben nicht einfach optimiert – sie haben ganz neu gedacht. Und das ist die Essenz von echter Innovation: nicht das Vorhandene verbessern, sondern das Unvorstellbare denkbar machen.

Die Fähigkeit, Systeme zu hinterfragen

Die Frage meines Sohnes ist ein Paradebeispiel dafür, warum First Principle Thinking so kraftvoll ist. Es zeigt, dass wir die Dinge nicht als gegeben hinnehmen müssen. Alles, was wir für unumstößlich halten – unser Finanzsystem, unsere Arbeitswelt, unsere gesellschaftlichen Strukturen – sind menschengemachte Konstrukte. Und was Menschen erschaffen haben, können Menschen auch verändern. Das bedeutet nicht, dass wir morgen das Geldsystem abschaffen oder den Kindergarten auflösen müssen. Aber es bedeutet, dass wir die Freiheit haben, Alternativen zu denken.

Dinge von Grund auf neu denken – aber wie?

Fragen bis zum Kern: Statt nach Lösungen zu suchen, müssen wir die richtigen Fragen stellen. Nicht: Wie können wir Schulen digitaler machen?, sondern: Brauchen wir Schulen in ihrer heutigen Form überhaupt noch?

Grundannahmen zerlegen: Vieles, was wir für unverrückbar halten, sind unbewusste Annahmen. Erst wenn wir sie bewusst machen, können wir sie in Frage stellen.

Radikale Einfachheit suchen: Wenn ein Problem zu komplex erscheint, haben wir noch nicht tief genug gebohrt. Die besten Innovationen sind meist verblüffend einfach.

Das Unmögliche denken: Die größten Veränderungen kommen nicht aus der Evolution des Bekannten, sondern aus der Revolution des Denkens.

Vielleicht sollten wir uns alle Bohrmaschinen für den Kopf wünschen. Denn wer nach unten denkt, kann oben Neues schaffen.

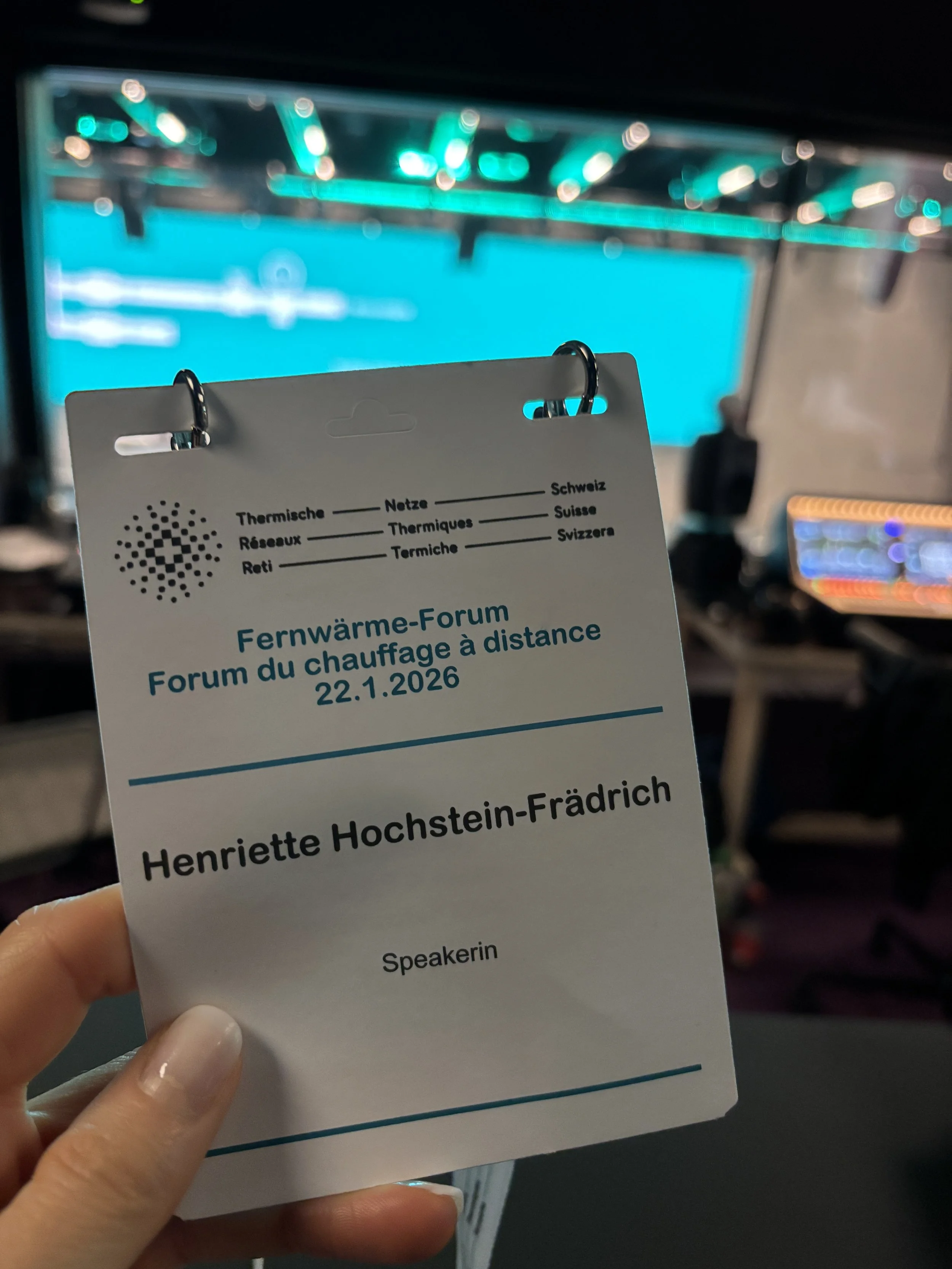

Über die Autorin:

Henriette Frädrich ist Keynote-Speakerin, Moderatorin und Storytelling-Profi. Mit Energie, Humor und Tiefgang nimmt sie ihre Zuhörer:innen mit auf eine Reise durch Themen, die bewegen: von Veränderung und Resilienz über Motivation, Innovation und künstliche Intelligenz bis hin zu Kommunikation und Leadership.

Ihre Mission? Komplexes einfach machen, Köpfe öffnen und Herzen berühren. Ob auf großen Bühnen oder in interaktiven Workshops – sie kombiniert fundiertes Wissen mit emotionalem Storytelling und schafft so nachhaltige Aha-Momente. Ihre Vorträge sind mitreißende Erlebnisse, die inspirieren und Mut machen, den nächsten Schritt zu gehen.