Das Gegenteil von Aufmerksamkeits-Ökonomie: Die Kunst des Unaufdringlichen als Super-Skill

Wenn alles laut ist, wird Stille zum Luxus. Wenn alle um Sichtbarkeit kämpfen, wird Unsichtbarkeit zur Superkraft. Willkommen im Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie – einem System, in dem nicht mehr der gewinnt, der wirklich etwas zu sagen hat, sondern der, der am lautesten brüllt, sich am besten inszeniert oder den cleversten Algorithmus füttert. Aber was wäre, wenn wir dieses Spiel nicht mehr mitspielen? Wenn wir aufhören, ständig nach vorne zu drängen, unsere Meinung in jeden Diskurs zu hämmern und uns für jedes Like zu prostituieren? Was, wenn es eine klügere Strategie gibt – nämlich die des bewussten Rückzugs?

Was ist das Gegenteil von Aufmerksamkeitsökonomie?

Aufmerksamkeitsökonomie basiert auf einem simplen Prinzip: Deine Zeit und deine Wahrnehmung sind begrenzte Ressourcen, um die unzählige Player konkurrieren – Medien, Social-Media-Influencer, Unternehmen, Politiker, deine Nachbarn mit dem neuen Elektro-SUV. Aufmerksamkeit ist die Währung, und viele tun alles, um sie zu bekommen. Doch was wäre das Gegenmodell? Und wie bekommen wir die Hoheit über unsere Aufmerksamkeit wieder zurück - und wie können wir sie verteidigen?

Vielleicht könnten wir es „Fokus-Ökonomie“ nennen. Eine Welt, in der nicht Sichtbarkeit das Maß aller Dinge ist, sondern Konzentration auf das Wesentliche. Eine Welt, in der nicht die Lautesten die Richtung vorgeben, sondern diejenigen, die still und beständig an wichtigen Dingen arbeiten – ohne permanent nach Applaus zu heischen. Eine Welt, in der Menschen ihr Ding machen, ohne es in zwanzig Instagram-Storys zu dokumentieren.

Die Schönheit der zweiten Reihe

Es gibt einen unterschätzten Wert in der mittleren und hinteren Reihe des Lebens. Dort, wo die Leute nicht permanent „Hier!“ schreien, sondern einfach tun, was sie tun. Wo Arbeit nicht deshalb verrichtet wird, weil sie Klicks generiert, sondern weil sie wertvoll ist. Wo man nicht um jeden Preis ein Personal Brand sein muss, sondern ein guter Freund, eine kluge Denkerin, ein kreativer Handwerker, eine reflektierte Führungskraft.

Warum sollten wir uns alle manchmal ein wenig unsichtbarer machen?

Weniger Vergleich, mehr Frieden – Wer nicht permanent nach vorne drängt, hat weniger das Gefühl, mit anderen konkurrieren zu müssen. Das bedeutet: weniger Selbstzweifel, weniger Stress, weniger unnötige Vergleiche.

Tiefere Beziehungen – Wer nicht nur für den Moment inszeniert, sondern sich Zeit für echte Begegnungen nimmt, baut tiefere, authentischere Verbindungen auf.

Mehr Qualität, weniger Ablenkung – Wer sich nicht auf die Bühne zerren lässt, sondern sich auf seine Arbeit konzentriert, schafft mehr Wert. Denn das beste Werk entsteht oft nicht im Lärm der Likes, sondern in der Stille der Hingabe.

Innere Freiheit – Wer sich nicht ständig von äußeren Bestätigungen abhängig macht, gewinnt ein enormes Maß an Autonomie zurück. Die Frage „Wie werde ich wahrgenommen?“ tritt in den Hintergrund – die Frage „Was möchte ich wirklich tun?“ rückt nach vorne.

Unsichtbarkeit als Superkraft

Natürlich ist völlige Unsichtbarkeit keine Lösung. Aber die bewusste Entscheidung, wann und wo man sichtbar sein will – und wann eben nicht –, könnte zu einem der wichtigsten Skills unserer Zeit werden. Stell dir vor, mehr Menschen würden sich der Logik der Aufmerksamkeitsökonomie verweigern. Sie würden weniger um Likes buhlen und mehr um Tiefe ringen. Weniger um Reichweite kämpfen und mehr um Substanz. Weniger viral sein und mehr nachhaltig wirken. Und auch das Thema mit den nervigen Influencer:innen wäre recht schnell erledigt - ohne Aufmerksamkeit fehlt ihnen die Luft zum Atmen, ihr fragwürdiges Businessmodel würde von heute auf morgen zusammenfallen wie ein Käsesoufflée.

Vielleicht wäre das das klügste Gegenmodell zur heutigen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die nicht nach den Lautesten schaut, sondern nach den Beständigsten. Eine Welt, in der nicht die Vorderreihe entscheidet, sondern die Mitte und die Hinteren. Eine Welt, in der du nicht mehr dauernd mitspielen musst, um relevant zu sein. Sondern einfach bist.

Und vielleicht – nur vielleicht – würden wir dann alle ein bisschen glücklicher und zufriedener sein.

Was ist Aufmerksamkeitsökonomie?

Die Aufmerksamkeitsökonomie beschreibt ein System, in dem Aufmerksamkeit als knappe Ressource gilt und gezielt von Unternehmen, Medien, Plattformen und Individuen umkämpft wird. In einer Welt, in der Informationen im Überfluss vorhanden sind, wird Aufmerksamkeit zum entscheidenden Faktor für wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg. Der Begriff wurde maßgeblich vom Wirtschaftswissenschaftler und Psychologen Herbert A. Simon in den 1970er Jahren geprägt. Er stellte fest, dass die Fülle an Informationen dazu führt, dass Aufmerksamkeit zum begrenzenden Faktor wird: Wer sie kontrolliert, bestimmt die öffentliche Wahrnehmung und Meinungsbildung.

Entwicklung und Auswirkungen

Die Aufmerksamkeitsökonomie gewann mit der Digitalisierung und insbesondere mit dem Aufstieg des Internets in den 1990er Jahren an Bedeutung. Soziale Medien, Suchmaschinen und digitale Werbeplattformen entwickelten neue Geschäftsmodelle, die darauf basieren, Nutzer:innen möglichst lange auf ihren Seiten zu halten und ihre Aufmerksamkeit zu monetarisieren. Unternehmen wie Google, Facebook, TikTok und Instagram nutzen Algorithmen, um Inhalte zu optimieren und maximale Interaktionsraten zu erzeugen – oft auf Kosten der mentalen Gesundheit ihrer Nutzer:innen.

Probleme der Aufmerksamkeitsökonomie

Fragmentierung der Aufmerksamkeit – Die ständige Verfügbarkeit von Informationen und die immer kürzeren Inhalte (z. B. TikTok, Instagram Reels) führen dazu, dass unsere Fähigkeit zur Konzentration nachlässt.

Belohnung für Dummheit und Oberflächlichkeit – Clickbait-Titel, emotionalisierende Inhalte und Skandalisierung funktionieren besser als intelligente, differenzierte Argumente und tiefgehende Analysen.

Sozialer Druck und Vergleich – Wer sichtbar sein will, muss sich ständig präsentieren. Likes, Shares und Follower:innen-Zahlen bestimmen die Wahrnehmung von Erfolg und Selbstwert.

Manipulation der öffentlichen Meinung – Fake News und populistische Inhalte profitieren von der Aufmerksamkeitsökonomie, da extreme Positionen mehr Engagement erzeugen.

Psychische Belastung – Ständige Ablenkung, Fear of Missing Out (FOMO) und das Streben nach sozialer Bestätigung können Stress und Angstzustände verstärken.

Gibt es Alternativen?

Ein Gegenmodell zur Aufmerksamkeitsökonomie könnte eine Fokus-Ökonomie sein, in der Qualität statt Quantität zählt. Initiativen für digitale Achtsamkeit, bewusste Mediennutzung und nachhaltige Informationsvermittlung versuchen, diesem Trend entgegenzuwirken. Auch Plattformen wie Substack oder Slow Media setzen auf längere, gut recherchierte Inhalte statt auf schnelle Klicks.

Letztlich liegt es an uns, wie wir mit unserer Aufmerksamkeit umgehen. Die bewusste Entscheidung, sich weniger von der Aufmerksamkeitsökonomie vereinnahmen zu lassen, wird eine der wichtigsten Herausforderungen - und einer der wichtigsten Skills - unserer Zeit werden.

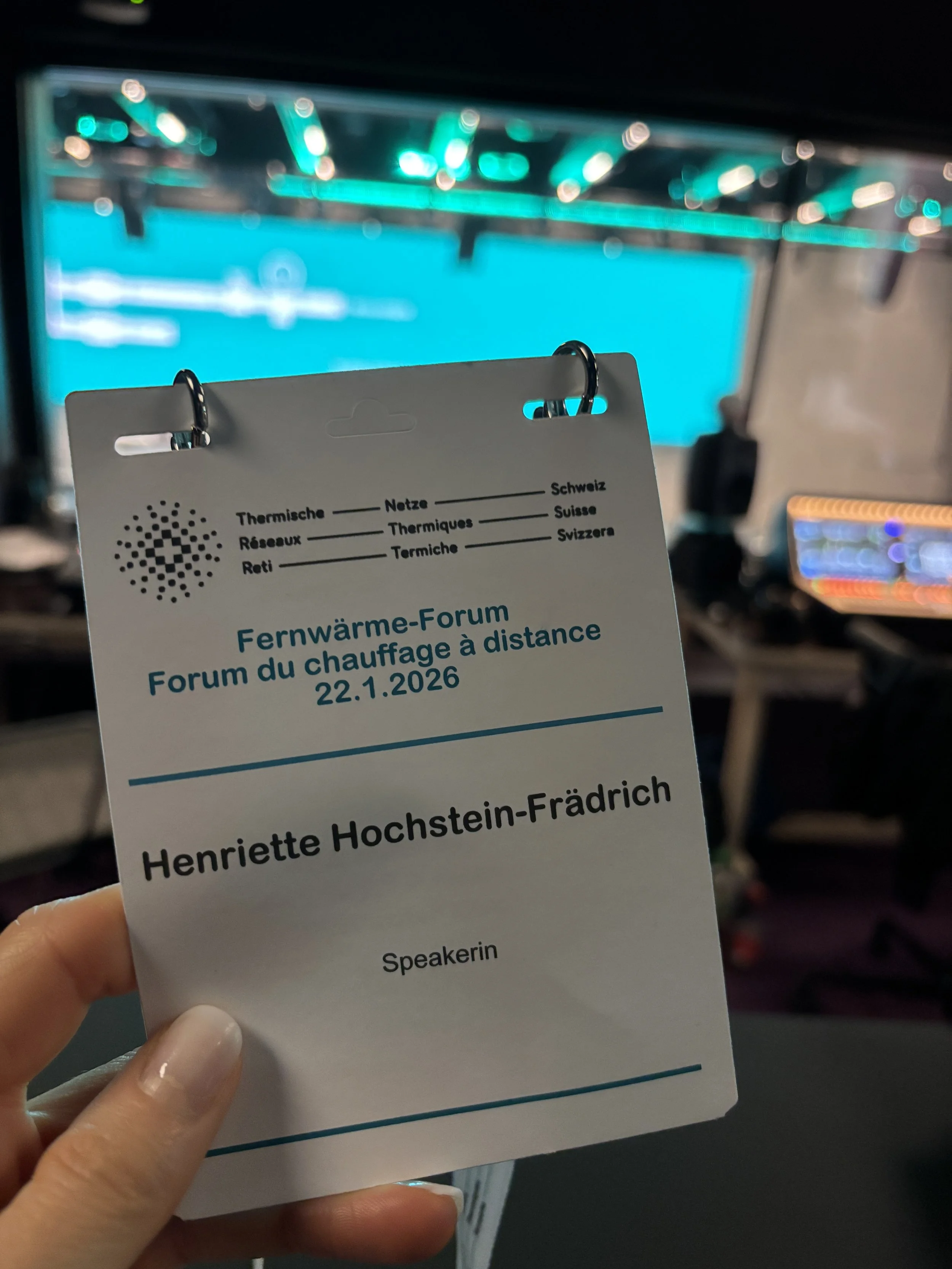

Über die Autorin:

Henriette Frädrich ist Keynote-Speakerin, Moderatorin und Storytelling-Profi. Mit Energie, Humor und Tiefgang nimmt sie ihre Zuhörer:innen mit auf eine Reise durch Themen, die bewegen: von Veränderung und Resilienz über Motivation, Innovation und künstliche Intelligenz bis hin zu Kommunikation und Leadership.

Ihre Mission? Komplexes einfach machen, Köpfe öffnen und Herzen berühren. Ob auf großen Bühnen oder in interaktiven Workshops – sie kombiniert fundiertes Wissen mit emotionalem Storytelling und schafft so nachhaltige Aha-Momente. Ihre Vorträge sind mitreißende Erlebnisse, die inspirieren und Mut machen, den nächsten Schritt zu gehen.